Suivi des impacts et mesures environnementales

La zone d’implantation du Parc éolien en mer de Fécamp a fait l’objet de nombreuses études environnementales réglementaires avant la mise en œuvre du projet. Menées en collaboration avec des experts, ces études ont permis de développer un projet en cohérence avec les enjeux du territoire normand. Avifaune, mammifères marins, qualité de l’eau…, on revient sur les suivis réalisés tout au long de la vie du projet.

L'étude d'impact

Comme tout projet éolien en phase de développement, la zone environnant le Parc éolien en mer de Fécamp a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental afin de concevoir un projet en adéquation avec les enjeux locaux (comme la biodiversité, la qualité du milieu aquatique, l’impact visuel, la pêche professionnelle, la sécurité maritime et le tourisme). Menée par des bureaux d’études, cette étape réglementaire fait partie intégrante de la demande d’autorisation du projet qui a été déposée en octobre 2014 auprès du Préfet de Seine-Maritime.

Que comporte l’étude d’impact environnemental ?

L’étude d’impact comporte un état des lieux du site pour toutes ses composantes environnementales, une analyse des effets prévisibles du projet et les réponses apportées en termes d’évitement, de réduction ou d’accompagnement des impacts.

Quel a été l’impact de cette étude sur la définition du projet ?

Cette étude a permis de définir un programme de suivi environnemental ainsi que des mesures ERC visant à éviter, réduire, ou compenser les impacts identifiés. Elle a également permis d’adapter les choix techniques retenus pour le projet, au regard des enjeux identifiés sur le territoire.

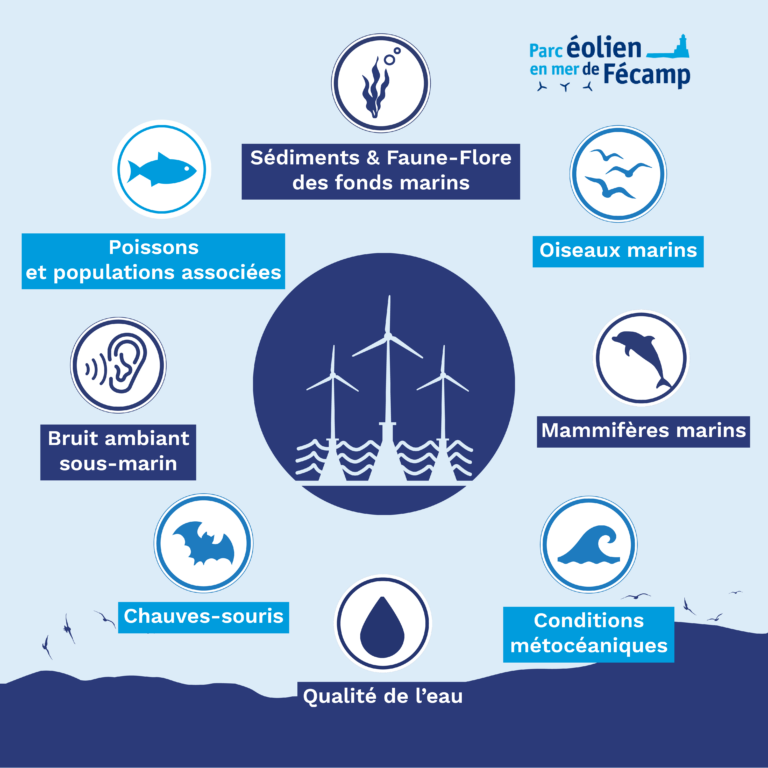

Sur quels types de ressources portent les suivis environnementaux ?

- Ressources halieutiques

- Mammifères marins

- Avifaune

- Fonds marins

- Qualité de l’eau

- Bruit ambiant sous-marin

- Conditions météocéaniques

Différents groupes de travail et instances de suivi encadrent la bonne mise en œuvre de ces études environnementales, sous la supervision de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de Seine-Maritime.

Focus sur les mesures environnementales prises durant la construction du parc

Le Parc éolien en mer de Fécamp fait l’objet de suivis réguliers tout au long de la vie du projet. Avifaune, ressources halieutiques, qualité de l’eau… on revient sur les différentes thématiques et mesures mises en place.

Suivi des ressources halieutiques

Ce suivi a pour objectif l’étude du peuplement de poissons sur le site et à proximité du parc éolien. Il s’effectue via des relevés au chalut. Près de 28 ont été réalisés à l’intérieur et à l’extérieur du Parc. Les espèces capturées ont par la suite été triées, comptées et analysées. La comparaison des résultats s’attèle à rechercher des effets potentiels des opérations et des modifications du milieu pendant la phase de construction.

Suivi acoustique du bruit

Durant la phase de travaux, une évaluation du bruit ambiant a été réalisé sur le site et à proximité du parc. Les mesures se sont faites sur plusieurs mois grâce à des équipements immergés dans l’eau qui enregistraient les niveaux sonores générés par les différents types de travaux.

Suivi de l’avifaune par radar

Un radar a été installé sur une fondation d’éolienne durant la construction du parc. L’objectif ? Estimer les déplacements et évaluer les trajectoires empruntées par les oiseaux migrateurs dans la zone du Parc éolien en mer de Fécamp.

Suivi de l’avifaune nicheuse des falaises : le fulmar boréal

Le fulmar boréal est une des espèces qui présente le plus de difficultés dans le recensement des couples nicheurs. Le repérage des nids s’effectue aux pieds des falaises à l’aide d’observateurs et de drones.

Suivi de la qualité de l’eau

La qualité de l’eau fait partie des thématiques évaluées durant la phase de construction du parc. Pour repérer les modifications éventuelles de l’eau, plusieurs paramètres sont mesurées : opacité de l’eau, paramètres hydrologiques (comme la température et la salinité de la colonne d’eau), concentration en oxygène dissous et en chlorophylle A.

Suivi de la fréquentation des mammifères marins par campagnes nautiques et aériennes

Durant la construction du parc éolien en mer, des campagnes de suivis ont été réalisés tous les deux mois, afin d’évaluer la fréquentation et le comportement des mammifères marins dans et autour de la zone d’implantation du parc.

A bord des navires, des observateurs scrutaient le périmètre d’étude à l’aide de jumelles. Dans les airs des caméras capturaient en continu des photos et des vidéos. Marsouin commun, grand dauphin, phoque gris et veaux marins font partie des mammifères marins ayant été repéré à plusieurs reprises sur le site.

Thématiques suivis

Suivi du peuplements benthiques et habitats

Suivi des poissons

Suivi des mammifères marins

Suivi des oiseaux

Suivi de la qualité de l'eau

Suivi de la bathymétrie

Etat de référence *

Construction

Exploitation

* L’état de référence est la phase avant la construction du parc. Elle sert de base pour l’évaluation des effets et impacts du futur parc par comparaison avec les suivis durant la phase construction et exploitation du Parc. Il s’agit de l’état de santé de l’environnement avant la construction et l’exploitation.

Travaux de construction et biodiversité : évaluation des impacts

Quels impacts sur les fonds marins et la qualité de l’eau ?

L’implantation du parc et le tracé des câbles ont tenu compte de la cartographie des habitats et des fonds marins afin d’éviter les zones les plus sensibles. Pour cela, un suivi de la qualité de l’eau et de la bathymétrie avant l’implantation du parc, durant sa construction et pendant l’exploitation a été mis en place.

En savoir plus

Lors de l’installation des fondations gravitaires, les opérations de ballastage ont pour effet de rejeter des particules de roches dans le milieu marin, et donc de réduire momentanément la transparence de l’eau. Cet effet, bien que visible à l’œil nu, est de courte durée, de faible intensité et de faible étendue. Les débris de roches ballastées rejoignent les sédiments qui circulent naturellement sur le parc et en Manche, sous l’action des vagues et des courants.

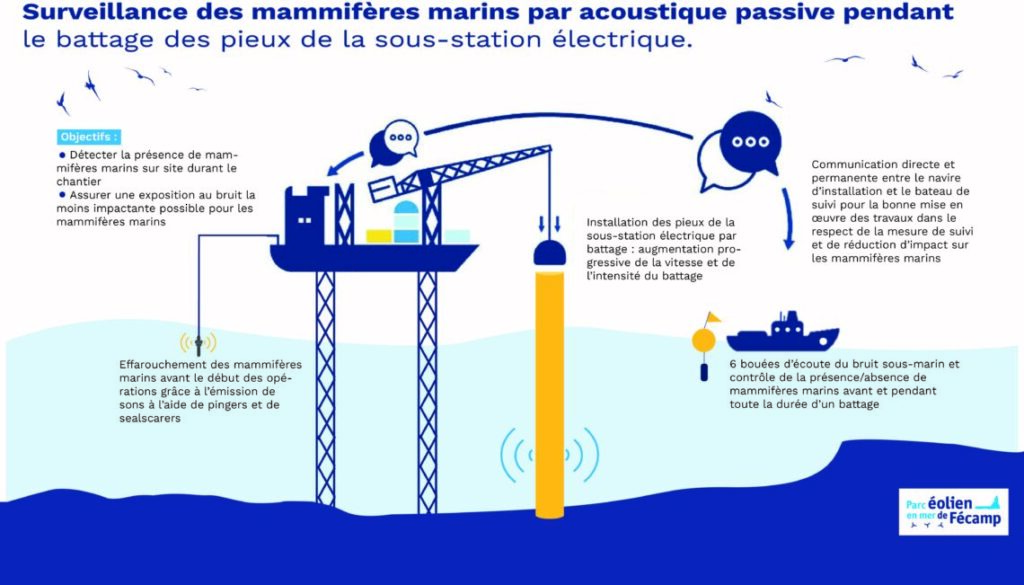

Quels sont les impacts sur les mammifères marins ?

Les mammifères marins étant sensibles au bruit émis dans leur environnement, une surveillance spécifique a été mise en œuvre pour l’installation par battage des quatre pieux de la sous-station électrique.

Afin de limiter le risque d’exposition des mammifères marins aux bruits du battage, des dispositifs acoustiques ont été mis en place .

Poissons et crustacés : focus sur l’effet récif

Si pendant les travaux, les poissons et populations associées s’éloignent de la source d’émission du bruit, ils reviennent progressivement dès la fin des travaux.

La diversité et l’abondance des espèces augmentent dans les parcs éoliens en exploitation en raison de l’effet récif : les fondations et câbles deviennent de nouveaux habitats colonisés par de nombreuses espèces, à l’instar des observations réalisées par des plongeurs biologistes sur le mât de mesures de Fécamp en avril 2021.

Le saviez-vous ?

Au cours de la construction du Parc éolien en mer de Fécamp, des groupes de grands dauphins ont ainsi été observés à plusieurs reprises près des bateaux de travaux pendant les transits entre opérations.

Les suivis environnementaux en phase d'exploitation du parc

Le milieu marin, environnant la zone du Parc éolien en mer de Fécamp, fait l’objet de plusieurs études depuis le début du projet. Observations en mer, analyses en laboratoire, et travaux de modélisation sont réalisés régulièrement dans le cadre d’un programme de suivi mené en concertation avec des experts institutionnels (Office Français de la Biodiversité, Ifremer, CEREMA, …), des associations environnementales locales (Groupe Ornithologique Normand, CHENE, Groupe Mammalogique Normand, …), des bureaux d’études spécialisés, et du Comité régional des Pêches. Cette démarche vise l’acquisition de connaissances sur l’environnement tout au long de la vie du projet.

Quels sont les objectifs de ces suivis ?

- Etudier la présence et le comportement des mammifères marins dans le parc grâce à des enregistreurs acoustiques permettant de détecter leurs différents signaux sonores sous-marins ou par des recensements visuels par bateau et avion

- Evaluer l’évolution des ressources halieutiques de la Côte d’Albâtre grâce à des observations menées en mer à bord de navires de pêche locaux

- Détecter les évolutions d’habitats et de peuplement des fonds marins

- Evaluer les flux migratoires et quantifier les déplacements de l’avifaune à l’aide d’enregistreurs acoustiques, d’un radar 3D ou encore d’un drone thermique

- Contribuer aux mesures de gestion et de protection des milieux naturels

En phase d’exploitation, ce sont près de 5 mesures supplémentaires qui se sont ajoutées aux mesures déjà existantes en construction.

Parmi elles, on retrouve :

Suivi biosédimentaire

Ce suivi consiste à évaluer l’effet du parc et des éoliennes sur les habitats et la faune peuplant les fonds marins. Il est réalisé à l’aide d’une drague.

Suivi acoustique

Plusieurs microphones sont implantés dans le parc, et en particulier sur les fondations des éoliennes. Ils servent à évaluer les cortèges d’oiseaux qui se déplacent et fréquentent le parc tout au long de l’année, via l’écoute de leurs cris.

Suivi télémétrique de la mouette tridactyle

Des balises GPS sont déployées sur une dizaine de mouettes afin d’observer leurs trajectoires à proximité et au sein du parc éolien en mer. Cela permet ainsi de mieux comprendre leur aire de repos, de nidification et d’alimentation.

Suivi des chauves-souris

Ce suivi vise à évaluer la fréquentation des chauves-souris dans la zone d’implantation du parc. Il se réalise via l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement automatique des ultrasons, disposé à l’intérieur du Parc.

Les informations recueillies à la suite de ce suivi permettront également d’améliorer l’état des connaissances sur les migrations des chauves-souris sur la façade Manche.

Suivi anodes sacrificielles

Pour éviter la corrosion de leur fondations, les éoliennes du Parc sont équipées d’anodes sacrificielles. La dégradation des anodes sacrificielles conduit à un relargage continu, dans le milieu naturel, des matériaux qui les constituent. L’objectif de ce suivi est donc d’évaluer une éventuelle contamination de l’eau par la dissolution des métaux entrant dans la composition des anodes sacrificielles.

Focus sur les oiseaux marins

Un suivi des oiseaux marins a été réalisé dès la phase de développement du projet et a été reconduit pendant la construction du parc. Aujourd’hui, ce suivi perdure et couvre un vaste secteur géographique allant de la côte (entre Senneville-sur-Fécamp et Yport) au large (zone tampon de 20 km autour du parc).

Par ailleurs, plus de 70 espèces d’oiseaux ont été identifiées dans les alentours de la zone du projet lors des investigations d’état de référence conduites entre 2019 et 2021 (pour en savoir plus).

La majorité de ces espèces volent jusqu’à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer et 75 % des oiseaux se déplacent à moins de 10 km des côtes. Par conséquent, elles ne sont pas concernées par le risque de collision car leur vol se fait en-dessous de l’espace balayé par les pales des éoliennes voire en-dehors de la zone du projet.

Les suivis sont réalisés par différentes méthodes :

- Avec des ornithologues experts au large à bord d’un bateau et sur le littoral en pied de falaises avec des jumelles ;

- Grâce à l’analyse d’images vidéos par caméra embarquée en avion et par drone ;

- A l’aide de GPS posés sur les oiseaux ;

- En mer par l’utilisation de microphones pour analyser les cris et déterminer les espèces présentes et d’un radar innovant pour suivre les hauteurs de vols et mouvements d’oiseaux au large.

Ces suivis moyen et long termes permettent de contrôler les impacts éventuels du parc éolien en mer sur l’avifaune.

Pour contribuer à l’amélioration des connaissances sur les oiseaux marins, deux espèces d’intérêt communautaire sur la zone du projet ont été particulièrement suivies :

Mouette tridactyle : cette espèce est présente tout au long de l’année sur l’ensemble de la zone de projet, avec cependant une période de plus forte abondance durant l’automne et le début de l’hiver, période à laquelle des oiseaux se reproduisant en Europe du Nord sont probablement présents. La mouette tridactyle fait partie des huit espèces nicheuses d’intérêt communautaire de la ZPS « Littoral Seino-Marin », ainsi que des 43 espèces hivernantes d’intérêt communautaire, représentant des enjeux nicheur et hivernant forts sur la zone. Les effectifs sont fluctuants ; en 2019, 345 couples sont dénombrés. Le site est tout de même d’importance nationale pour cette espèce, où se concentre près de 7% de la population nicheuse française. Pour suivre la population et l’aire d’alimentation de la mouette tridactyle dans la zone du projet, des actions de suivi GPS et de recensement visuel de la colonie du Cap d’Antifer à Fécamp sont réalisées depuis le développement du projet. Une sensibilisation est également menée auprès des écoles sur l’avifaune présente sur la zone projet. Toutes ces actions sont profitables à la mouette tridactyle mais également à bien d’autres espèces d’oiseaux marins qui nichent sur nos côtes.

Fulmar boréal : cette espèce est présente tout au long de l’année sur les falaises de la Côte d’Albâtre. La période de plus forte présence est de décembre à août ; les observations à proximité du littoral sont plus nombreuses au printemps, lorsque les individus nicheurs locaux fréquentent les colonies de reproduction. Le fulmar boréal fait partie des huit espèces nicheuses d’intérêt communautaire de la ZPS « Littoral Seino-Marin », ainsi que des 43 espèces hivernantes d’intérêt communautaire, représentant des enjeux nicheur et hivernant forts sur la zone. Le dernier suivi de 2019 a permis de dénombrer 246 nids ; la ZPS abrite 29% de la population nicheuse nationale de fulmar boréal.

Recherche & développement

Si le premier parc éolien en mer date de 1991, il existe aujourd’hui plus de 5000 éoliennes en mer en Europe du Nord. En France, le 1er parc éolien en mer a été mis en service en novembre 2022 à Saint-Nazaire. Le Parc éolien en mer de Fécamp est le premier parc éolien en mer normand à entrer en exploitation.

Conscient de son rôle dans la compréhension des interactions entre projet éolien et environnement marin, le Parc éolien en mer de Fécamp a décidé de devenir partenaire de plusieurs projets de recherche et développement pour poursuivre l’intégration des enjeux environnementaux dans le développement des projets.

Voici un aperçu (non-exhaustif) des programmes R&D auxquels contribuent EDF power solutions et le Parc éolien en mer de Fécamp :

Programmes de recherche pilotés par France Energies Marines

- ABIOP/ABIOP+ : quantification du biofouling au moyen de protocoles établis et recommandations associées et utiles à l’ingénierie

- ANODE : évaluation des effets de la dispersion des produits de dégradation des anodes sacrificielles

- BIODHYL : caractérisation intégrative du biofouling et description des chargements hydrodynamiques

- COME3T : comité d’expertise pour les enjeux environnementaux des énergies marines renouvelables

- ECOCAP : analyse écotoxicologique des protections cathodiques pour évaluer le risque chimique des éléments libérés par les anodes galvaniques et le courant imposé sur le milieu marin et ses réseaux trophiques

- NESTORE : approche de modélisation imbriquée intégrant les enjeux environnementaux et socio-économiques dans l’évaluation du cumul d’impacts des EMR

- OWFSOMM : standardisation des outils et méthodes de suivi de la mégafaune marine à l’échelle des parcs éoliens offshore

- MERMAID : programme de suivi de la mégafaune marine au large de Fécamp

Programme de recherche piloté par le GIS ECUME (Groupement d’Intérêt Scientifique des Effets Cumulés En Mer), regroupant quatre thématiques principales de recherche :

- Méthodologie des effets cumulés

- Bruit sous-marin

- Dynamique hydro-sédimentaire

- Effet récif

Programme de recherche DRACCAR

Première plateforme française de recherche en mer dédiée à l’éolien offshore couplée à un programme de R&D innovant.

Le saviez-vous ?

Nous pouvons tous être acteurs de la recherche.

Inscrivez vos observations de la faune sauvage sur les sites OBSenMER ou Faune-France.